Pflegegrad beantragen: Schritt für Schritt erklärt

Wenn Sie sich um einen geliebten Menschen kümmern, leisten Sie Tag für Tag Großartiges. Diese Fürsorge ist häufig mit vielen Herausforderungen verbunden. Seelisch, im Alltag und auch mit Blick auf die Kosten. Gerade deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Unterstützung Ihrer angehörigen Person zusteht und wie sie sie bekommt.

Die Einstufung in einen Pflegegrad ist ein entscheidender Schritt, um Unterstützung zu erhalten. Der Pflegegrad im Allgemeinen öffnet den Zugang zu vielen Leistungen wie Pflegegeld, Pflegesachleistungen und Entlastungsbetrag. Auch Pflegeberatung, Schulungen und Onlinekurse gehören dazu. Sie sind nützlich, um sich in dem oft unübersichtlichen Pflegesystem besser zurechtzufinden.

Ein möglichst früh gestellter Pflegegrad-Antrag kann vieles leichter machen. Er hilft, die Pflege zu organisieren und die Kosten dafür zu stemmen. Vor allem aber sorgt er dafür, dass Ihre angehörige Person gut versorgt ist und Sie selbst nicht alles allein tragen müssen. Doch wie ist der Ablauf beim Pflegegrad beantragen? Welche Pflegegrad-Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Pflegegrade haben die früheren Pflegestufen abgelöst. Sie zeigen an, wie stark eine Person in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Das kann körperliche, geistige oder psychische Gründe haben, möglicherweise auch eine Kombination daraus.

Insgesamt gibt es fünf Pflegegrade:

Welcher Pflegegrad vergeben wird, entscheidet ein einheitliches Prüfverfahren. Dabei wird in sechs Lebensbereichen erfasst, wie selbstständig die betroffene Person noch ist. Für jeden Bereich gibt es Punkte, die Gesamtpunktzahl bestimmt den Pflegegrad. Und damit auch, welche Leistungen Ihrer angehörigen Person von der Pflegekasse zustehen.

Der Antrag auf einen Pflegegrad kann erst einmal kompliziert wirken. Wir möchten für Sie mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung Klarheit schaffen.

Wenn Sie einen Pflegegrad beantragen möchten, schreiben Sie zuerst einen kurzen Antrag an die Pflegekasse. Sie brauchen dafür kein besonderes Formular. Bei gesetzlich versicherten Personen gehört die Pflegekasse zu ihrer Krankenkasse dazu. Bei einer privaten Pflegeversicherung prüft der Dienst Medicproof den Antrag. Den Antrag können Sie per Telefon, E-Mail, Fax oder Brief stellen. Ein einfacher Satz wie „Ich beantrage Leistungen der Pflegeversicherung“ reicht aus.

Tipp: Auch wenn ein Anruf genügt, empfehlen wir, den Antrag schriftlich zu stellen, am besten per E-Mail oder Brief. So haben Sie einen Nachweis über das Antragsdatum.

Unser Hinweis: Schreiben Sie sich das Datum auf und fordern Sie eine schriftliche Eingangsbestätigung an. Denn ab dem Tag des Antrags können Leistungen rückwirkend gezahlt werden.

Nach dem Antrag erhalten Sie die offiziellen Pflegegrad-Formulare von der Pflegekasse. Die Dokumente sollten Sie zeitnah und sorgfältig ausfüllen. So vermeiden Sie Verzögerungen. In den Formularen geben Sie unter anderem an, welche Leistungen Sie beantragen möchten. Pflegegeld erhalten Sie, wenn Sie als Pflegeperson die Pflege vorwiegend selbst übernehmen. Pflegesachleistungen gibt es, wenn ein ambulanter Pflegedienst die pflegebedürftige Person unterstützt. Eine Kombination aus beidem ist möglich.

Die Pflegekasse, Pflegestützpunkte und Pflegeberatungsstellen unterstützen Sie beim Ausfüllen und helfen bei der Einschätzung des Pflegebedarfs. Die Pflegekasse muss Ihnen innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung einen Termin für eine Pflegeberatung anbieten.

Die pflegebedürftige Person muss selbst unterschreiben. Falls eine gesetzliche Betreuung besteht oder Sie eine Vollmacht haben, dürfen Sie den Antrag für die pflegebedürftige Person unterschreiben und einreichen.

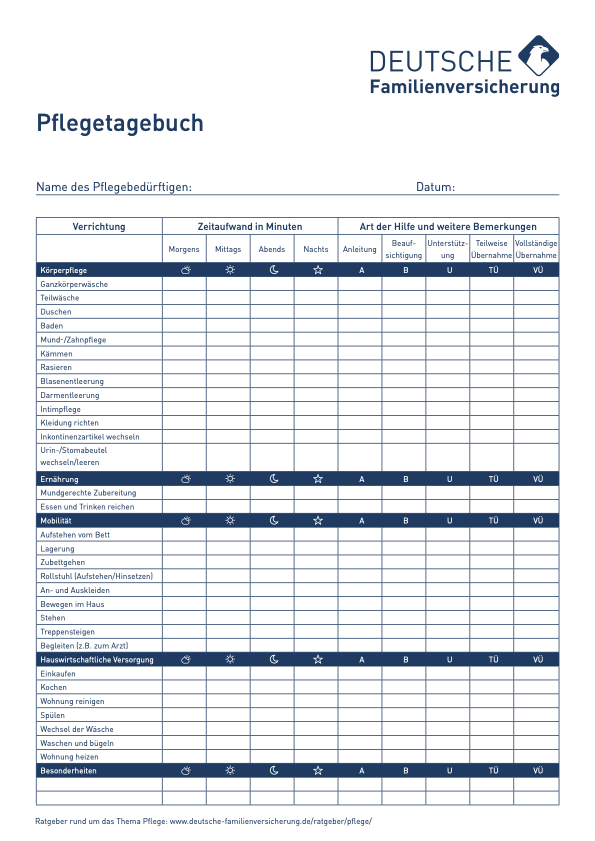

Falls Sie noch kein Pflegetagebuch führen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt damit anzufangen. Und zwar so: Notieren Sie über ein bis zwei Wochen hinweg genau, in welchen Situationen und wie oft Hilfe notwendig ist. Wie viel Unterstützung wird beim Aufstehen, Waschen und Anziehen benötigt? Müssen Sie beim Toilettengang begleiten? Gibt es nächtliche Unruhe oder Pflegebedarf in der Nacht? Je detaillierter Sie sind, desto besser. Das Pflegetagebuch ist eine gute Grundlage für den nächsten Schritt beim Pflegegrad beantragen.

Quelle: https://www.deutsche-familienversicherung.de/…/pflegetagebuch.pdf

Nachdem der Antrag und das ausgefüllte Pflegegrad-Formular bei der Pflegekasse eingegangen sind, beauftragt sie den Medizinischen Dienst (für gesetzlich Versicherte) oder Medicproof (für privat Versicherte) mit der Begutachtung. Eine Pflegefachkraft besucht die pflegebedürftige Person in der Regel innerhalb von 25 Arbeitstagen zu Hause.

Wichtig: Hält die Pflegekasse diese Frist ohne guten Grund nicht ein, kann Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigungspauschale von 70 Euro pro Woche zustehen.

In dringenden Fällen gelten kürzere Fristen:

5 Arbeitstage, wenn:

10 Arbeitstage, wenn:

Die Pflegefachkraft beurteilt die Selbstständigkeit der betroffenen Person in sechs Lebensbereichen:

iStock.com/shapecharge

Unsere Empfehlung: Versuchen Sie, beim Termin anwesend zu sein. Als pflegende Person kennen Sie den Alltag. Ihre Beobachtungen sind oft entscheidend für die Einschätzung.

Seien Sie offen und ehrlich. Viele Angehörige sind vor dem Termin nervös. Machen Sie sich bewusst: Es geht nicht darum, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Die Gutachterin oder der Gutachter möchte ein wahres Bild gewinnen. Auch wenn der Besuch auf einen „guten Tag“ fällt, der den Alltag nicht vollständig zeigt. Ärztliche Unterlagen wie Krankenhausberichte oder Entlassungsschreiben können helfen, die Situation besser einzuschätzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Nachweise über den Hilfebedarf gesammelt und für den Begutachtungstermin griffbereit haben. Das Pflegetagebuch hilft, den tatsächlichen Pflegebedarf konkret zu belegen. Es sorgt dafür, dass im Gespräch nichts vergessen wird.

Nach dem Begutachtungstermin erhalten Sie den offiziellen Bescheid der Pflegekasse. Darin finden Sie:

Je nach Pflegegrad hat die pflegebedürftige Person Anspruch auf unterschiedliche finanzielle und praktische Hilfen. Einige Beispiele (Stand August 2025):

Hinweis: Die genauen Beträge können sich ändern. Ihre Pflegekasse gibt Ihnen aktuelle Informationen.

Sie sind mit dem Bescheid nicht einverstanden? Dann können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Das machen Sie schriftlich. Sie brauchen dazu kein Formular. Wichtig ist eine gute Begründung. Schildern Sie den tatsächlichen Pflegebedarf so genau wie möglich.

Hilfreich dabei sind zum Beispiel:

Gut zu wissen: Die Mühe lohnt sich. Im Jahr 2022 hatte fast jeder dritte Widerspruch Erfolg.

Einen Pflegegrad beantragen heißt: Sie entlasten sich selbst und schaffen Klarheit für sich und für Ihre Angehörige oder Ihren Angehörigen.

So funktioniert’s

So funktioniert’s